来源:赣南日报

发布时间:2011年06月16日

守望一生的“鼓子”情

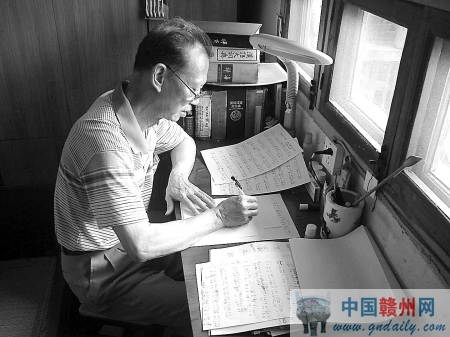

曾习华在创作鼓子曲新作品。

□彭灏 郭军民 特约记者许万里 文/图

他年逾七旬,却每天坚持宁都鼓子曲资料整理一小时、鼓子曲演唱一小段;他激情依旧,一说起鼓子曲,竟和着“嘭嘭呲嘭呲嘭嘭”的曲调,一口气把曲目《鸾刀记》演奏完。他,就是省级“非遗”项目宁都鼓子曲代表性传承人、一生钟情鼓子曲研究的曾习华。

宁都鼓子曲作为中国270多个曲种之一,又叫鼓文、渔鼓,是一种以口头说唱为主,配以表演者自己击节的说唱艺术,因其语言故事性强,曲调委婉优美而深受宁都及周边地区百姓喜爱。曾习华从小耳濡目染客家文化,染出了一身的乐感和灵气。

1940年,曾习华出生在宁都县田头镇城隍庙附近的一普通农家,田头镇是有名的客家“戏窝子”“小梨园”,每年正月,宁都采茶戏、鼓子曲、妆古史等客家曲目能把这个地方闹腾一个月。农闲季节、红白喜事,当地老表都要请上鼓子曲师傅来唱“堂会”,曾习华就在这样的环境中长大,并一生与鼓子曲结下了不解之缘。

8岁那年,曾习华第一次到邻村表舅家,发现这里的算命先生王瞎子唱鼓子曲很独特,“他能根据自己熟知的历史故事、民间传说,结合自己算命时那种诵腔曲调,即兴说唱,语言和音乐表情都很生动逼真。他是我艺术上的启蒙老师。”

兴趣是最好的老师。少年曾习华已不满足偷偷学艺了,他遍访各村名师,努力学习鼓子曲演唱。那时,民间老艺人演唱的曲目还保存着100多个,全是长篇,诸如“寿诞记”“玉花屏”等曲子,要连续数个晚上才能唱完。白天田间劳作,晚上走街串巷听戏,整个少年时代,曾习华就在这样的一种艺术熏陶下度过。在加入宁都采茶剧团前,他已经能用多种技巧风格演唱《鸾刀记》和《烟刀记》,俨然成了宁都当时最有名气的唱鼓小师傅。

22岁那年,曾习华调入宁都采茶剧团。那时,宁都县城“盲人茶社”艺人们的说唱一流,曾习华业余时间几乎泡在茶社听曲。盲人多保守,除自己的弟子外从不轻易外传。曾习华想了个办法,借遍所有能借的亲戚,托人买了台录音机,每晚跑到“盲人茶社”去录音,然后回家反复听唱、学唱。“白天下乡演戏,晚上回城学戏,家中事事不理!”老伴温兰秀说曾习华那几年就这样的痴迷劲。在采茶剧团工作的20多年间,曾习华对宁都鼓子曲一边学习一边创作,相继创作出《踏雪家访》《鹧鸪山上老贫农》《闹寿堂》等20多部作品,这些曲子均由他一人作词作曲和说唱,后来中国艺术研究院还派人专访他,为他开设鼓子曲说唱专场。

45岁后,曾习华转岗到宁都县新华书店任经理,离开了酷爱的艺术舞台,他对鼓子曲孜孜以求的精神仍然不减,工作之余,他搞起了鼓子曲的理论研究。经过10多年的探索,他总结出宁都鼓子曲说唱套路“五类”:曲目开头都要有一段大同小异的序曲,统称“开场白”;按照此法,将平缓自然,叙事性的称为“诉板”;越说唱越激动,听起来速度越来越快,每句由慢渐快的称为“步步紧”;一气呵成的段子称“连珠炮”;句子长长短短,顺口溜出,流利上口的段子称为“过街溜”。此五类套路后来获得中国曲艺协会的认可,还被载入《中国戏曲曲艺辞典》。

近年来,曾习华在传承鼓子曲精华的基础上,创作出最新曲目《三官保“三部曲”》——《三官保进城》《三官保开车》《三官保戒酒》。“三官保,三官保,吃饭喜欢食‘滚饭’,过路喜欢走中间,自从进了一次城,交通违规不再犯……”曲子结合当前严禁酒驾条例,体现构筑和谐交通的主题。曲子还将传统的一人说唱编排成多人说唱,寓教于乐、寓教于情,而且曲子将说唱时间浓缩为10分钟。

“鼓子曲要原汁原味传承给子孙后代,而不要和其他的曲种混淆。”对于近年来一些剧团篡改、歪曲这门民间艺术曾习华很反感,他说,宁都鼓子曲属于当地原生态的唱法,用宁都方言演绎宁都百姓身边的人、喜闻乐见的事,一定不能把形式歌舞化,语言官腔化,导致这门民间艺术变了味、失了传,一定要让宁都这份宝贵的非物质文化遗产保留下来,代代相传。当2008年宁都鼓子曲申请省级“非遗”项目时,老人不顾年迈积极争取,而从申遗成功的那一刻起,老人守望一生的信念终于实现了——宁都鼓子曲必将在全省乃至全国大放异彩!